Когда мы говорим «сердце стучит» или «бьется», мы тем самым характеризуем такое привычное для нас понятие, как пульс человека. То, что он реагирует на внутренние состояния или внешние воздействия – это норма. Пульс учащается от положительных эмоций и во время стрессовых ситуаций, при физических нагрузках и при заболеваниях.

Что бы ни стояло за частотой пульса, – это важнейший биологический маркер человеческого самочувствия. Но чтобы уметь «расшифровывать» сигналы, подаваемые сердцем в виде толчков и биений, нужно знать, какой пульс считается нормальным.

Большинство медицинских терминов уходят корнями в латынь, так что, если задаваться вопросом, что такое пульс, стоит обратиться к переводу.

Большинство медицинских терминов уходят корнями в латынь, так что, если задаваться вопросом, что такое пульс, стоит обратиться к переводу.

Дословно «пульс» означает толчок или удар, то есть мы даем верную характеристику пульса, говоря «стучит» или «бьется». А происходят эти удары вследствие сокращений сердца, приводящих к колебательным движениям артериальных стенок. Они возникают в ответ на прохождение по сосудистым стенкам пульсовой волны. Как она образуется?

- При сокращении миокарда кровь выбрасывается из сердечной камеры в артериальное русло, артерия в этот момент расширяется, давление в ней повышается. Этот период сердечного цикла называется систолой.

- Затем сердце расслабляется и «вбирает» в себя новую порцию крови (это момент диастолы), а давление в артерии падает. Все это происходит очень быстро – описание процесса артериального пульса занимает больше времени, чем его течение в действительности.

Чем больше объем выталкиваемой крови, тем лучше кровоснабжение органов, поэтому нормальный пульс – это та величина, при которой кровь (вместе с кислородом и питательными веществами) поступает в органы в необходимом объеме.

О состоянии человека при обследовании можно судить по нескольким свойствам пульса:

- частоте (количеству толчков в минуту);

- ритмичности (равенстве интервалов между ударами, если они не одинаковы, значит, сердцебиение аритмичное);

- скорости (падения и повышения давления в артерии, патологической считается ускоренная или замедленная динамика);

- напряжению (силе, требуемой для прекращения пульсации, пример напряженного сердцебиения – пульсовые волны при гипертонической болезни);

- наполнению (величины, сложенной частично из напряжения и высоты пульсовой волны и зависящей от объема крови в систоле).

Наибольшее влияние на пульсовое наполнение оказывает сила сжатий левого желудочка. Графическое изображение измерения пульсовой волны называется сфимографией.

Таблица нормального пульса человека по годам и возрастам представлена в нижнем разделе статьи.

Пульсирующий сосуд для измерения частоты пульса на человеческом теле можно прощупать в разных зонах:

- с внутренней стороны запястья, под большим пальцем (лучевая артерия);

- в зоне висков (височная артерия);

- на подколенном сгибе (подколенная);

- на сгибе в месте соединения таза и нижней конечности (бедренная);

- с внутренней стороны на локтевом сгибе (плечевая);

- на шее под правой стороной челюсти (сонная).

Самым популярным и удобным остается измерение ЧСС на лучевой артерии, этот сосуд расположен близко к кожному покрову. Для измерения необходимо найти пульсирующую «жилку» и плотно приложить к ней три пальца. Используя часы с секундной стрелкой, отсчитать количество биений за 1 минуту.

Точки пальпации периферического артериального пульса на голове и шее

Сколько ударов в минуту должно быть в норме?

В понятие нормальный пульс вкладывают оптимальное количество биений сердца в минуту. Но этот параметр не является константой, то есть постоянной, поскольку зависит от возраста, сферы деятельности и даже половой принадлежности человека.

Результаты измерения ЧСС во время обследования пациента всегда сравнивают с тем, сколько ударов в минуту должен быть пульс у здорового человека. Эта величина приближена к 60-80 биениям в минуту в спокойном состоянии. Но при определенных условиях допускаются отклонения от этой нормы сердечного пульса до 10 единиц в обе стороны. К примеру, считается, что ЧСС у женщин всегда на 8-9 ударов чаще, чем у мужчин. А у спортсменов-профессионалов сердце вообще работает в «эргономичном режиме».

Ориентиром нормального пульса человека взрослого служат все те же 60-80 ударов в минуту. Такой пульс человека – норма для состояния покоя, если взрослый не страдает сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, оказывающими влияние на ЧСС. У взрослых людей частота сердцебиения повышается при неблагоприятных погодных условиях, при физических нагрузках, при эмоциональном всплеске. Для возвращения пульса человека в норму по возрасту бывает достаточно 10-минутного отдыха, это нормальная физиологическая реакция. Если же после отдыха возвращения ЧСС в норму не происходит, есть основания обратиться к врачу.

Если мужчина занимается интенсивными спортивными тренировками, то для него в состоянии покоя даже 50 ударов в минуту – пульс нормальный. У человека тренированного организм приспосабливается к нагрузкам, сердечная мышца укрупняется, благодаря чему увеличивается объем сердечного выброса. Поэтому сердцу не приходится совершать множественные сокращения, чтобы обеспечить нормальный кровоток – оно работает медленно, но качественно.

У мужчин, занятых умственным трудом может отмечаться брадикардия (ЧСС меньше 60 ударов в минуту), но ее сложно назвать физиологической, поскольку даже незначительные нагрузки у таких мужчин могут вызывать противоположное состояние – тахикардию (ЧСС выше 90 биений в минуту). Это негативно сказывается на работе сердца и может привести к инфаркту и другим серьезным последствиям.

Для приведения пульса в норму по возрастам (60-70 биений в минуту) мужчинам рекомендуется сбалансировать питание, режим и физические нагрузки.

Норма пульса у женщин – 70-90 ударов в состоянии покоя, но на его показатели влияют многие факторы:

Норма пульса у женщин – 70-90 ударов в состоянии покоя, но на его показатели влияют многие факторы:

- заболевания внутренних органов;

- гормональный фон;

- возраст женщины и другие.

Заметное превышение нормы ЧСС наблюдается у женщин в период менопаузы. В это время могут отмечаться частые эпизоды тахикардии, перемежающиеся с другими аритмическими проявлениями и перепадами артериального давления. Многие женщины нередко «подсаживаются» в этом возрасте на седативные препараты, что не всегда оправдано и не слишком полезно. Самым правильным решением, когда в состоянии покоя пульс отклоняется от нормы, является посещение врача и подбор поддерживающей терапии.

Изменение ЧСС у женщин в период вынашивания ребенка в большинстве случаев носит физиологический характер и не требует применения корректирующей терапии. Но чтобы убедиться в физиологичности состояния, необходимо знать, какой пульс нормальный для беременной.

Не забывая о том, что для женщины частота пульса 60-90 – норма, добавим, что при наступлении беременности ЧСС начинает постепенно учащаться. Для первого триместра характерно увеличение ЧСС в среднем на 10 ударов, а к третьему триместру – до 15 «лишних» толчков. Разумеется, эти толчки не лишние, они необходимы для перекачки увеличенного в 1,5 раза объема циркулирующей крови в кровеносной системы беременной. Сколько должен быть пульс у женщины в положении, зависит от того, какой была норма сердцебиения до наступления беременности – оно может быть и 75, и 115 ударов минуту. У беременных в III триместре норма пульса часто нарушается из-за лежания в горизонтальном положении, из-за чего им рекомендуют спать полулежа или на боку.

Самая высокая норма пульса у человека по возрастам – в младенческом возрасте. Для новорожденных пульс 140 в минуту – норма, но к 12-му месяцу эта величина постепенно снижается, достигая 110 – 130 биений. Учащенное сердцебиение в первые годы жизни объясняется интенсивным ростом и развитием детского организма, требующим усиленного обмена веществ.

Дальнейшее урежение ЧСС происходит не столь активно, и показатель 100 ударов в минуту достигается к 6-летнему возрасту.

Только в юношеском возрасте – 16-18 лет – ЧСС, наконец, достигает нормального пульса взрослого человека в минуту, снижаясь до показателей 65-85 толчков в минуту.

Какой пульс считается нормальным?

На частоту сердцебиения влияют не только заболевания, но и временные внешние воздействия. Как правило, временное учащение ЧСС удается восстановить после кратковременного отдыха и устранения провоцирующих факторов. А каким должен быть нормальный пульс для человека в различных состояниях?

В состоянии покоя

Та величина, которая считается нормой пульса для взрослого человека, на самом деле является частотой сердцебиений в покое.

Та величина, которая считается нормой пульса для взрослого человека, на самом деле является частотой сердцебиений в покое.

То есть, говоря о норме здорового сердцебиения, всегда имеем в виду величину, измеряемую в покое. Для взрослого человека эта норма составляет 60-80 биений в минуту, но при определенных условиях норма может быть и 50 ударов (у тренированных людей) и 90 (у женщин и молодых людей).

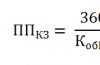

- Величина максимального пульса рассчитывается как разница числа 220 и количества полных лет человека. (Например, для 20-летних эта величина составит: 220-20=200).

- Величина минимального пульса (50% от максимального): 200:100х50 = 100 ударов.

- Норма пульса при умеренных нагрузках (70% от максимального): 200:100х70 = 140 биений в минуту.

Физические нагрузки могут иметь различную интенсивность – умеренную и высокую, в зависимости от чего и норма пульса у человека, получающего эти нагрузки, будет различной.

Запомним – для умеренных физических нагрузок норма пульса колеблется от 50 до 70% от максимальной величины, исчисляемой как разница между числом 220 и полным количеством лет человека.

При высоких физических нагрузках, примером которых является бег (а также плавание на скорость, аэробика и т.п.), норма пульса рассчитывается по схожей схеме. Чтобы узнать, какая частота пульса человека считается нормальной во время бега, пользуются следующими формулами:

- Узнают разницу между числом 220 и возрастом человека, то есть максимальный пульс: 220-30 = 190 (для 30-летних).

- Определяют 70% от максимума: 190:100х70 = 133.

- Определяют 85% от максимума: 190:100х85 = 162 удара.

Норма пульса при беге колеблется от 70 до 85% от максимальной величины, являющейся разницей между 220 и возрастом человека.

Формула вычисления максимального пульса пригодится и при расчете нормы ЧСС для сжигания жира.

Формула вычисления максимального пульса пригодится и при расчете нормы ЧСС для сжигания жира.

Большинство фитнес-тренеров используют для расчетов метод финского физиолога и военного врача М.Карвонена, разработавшего метод определения границ пульса для физических тренировок. Согласно этому методу целевой зоной или ЗСЖ (зоной сжигания жира) является ЧСС в пределах от 50 до 80% от максимального пульса.

При подсчете максимального пульса сердца норма по возрастам не учитывается, но сам возраст в расчет берется. Для примера возьмем возраст 40 лет и рассчитаем норму пульса для ЗСЖ:

- 220 – 40 = 180.

- 180х0,5 = 90 (50% от максимума).

- 180х0,8 = 144 (80% от максимума).

- ЗСЖ колеблется от 90 до 144 ударов в минуту.

Почему получается такой разброс в цифрах? Дело в том, что норма частоты сердцебиений для тренировок должна подбираться индивидуально, с учетом тренированности, самочувствия и других особенностей организма. Поэтому перед началом тренировок (да и в их процессе) необходимо медицинское обследование.

После еды

Гастрокардиальный синдром – ощутимое повышение частоты сердцебиений после еды – может наблюдаться при различных болезнях ЖКТ, сердечно-сосудистой, эндокринной системы. О патологическом состоянии говорит сердцебиение, значительно превышающее норму. Неужели есть норма повышения ЧСС во время еды?

Строго говоря, небольшое учащение ЧСС во время или спустя 10-15 минут после еды является физиологичным состоянием. Поступившая в желудок пища давит на диафрагму, что заставляет человека глубже и чаще дышать – отсюда и усиление ЧСС. Особенно часто происходит превышение нормы пульса при переедании.

Но даже если пищи съедено немного, а сердце все равно начинает стучать быстрее, это не всегда признак патологии. Просто для переваривания пищи требуется усиление метаболизма, а для этого – и небольшое повышение ЧСС.

Норма пульса после еды примерно равна нормальному показателю при умеренных физических нагрузках.

Рассчитывать его мы уже научились, остается только сравнить собственный пульс после еды с нормой, вычисленной по формуле.

Таблица частоты сердечных сокращений по возрастам

Для сравнения собственных измерений с оптимумом полезно иметь под рукой таблицу нормы пульса по возрастам. В ней приведены минимально и максимально допустимые значения ЧСС. Если ваше сердцебиение меньше минимального показателя нормы, можно заподозрить брадикардию, если больше максимального – возможна . Но определить это может только врач.

Таблица. Нормы пульса человека по возрасту.

| Возрастная категория | Минимальное значение нормы (ударов в минуту) | Максимальное значение нормы (ударов в минуту) | В среднем (ударов в минуту) |

|---|---|---|---|

| Первый месяц жизни | 110 | 170 | 140 |

| Первый год жизни | 100 | 160 | 130 |

| До 2 лет | 95 | 155 | 125 |

| 2-6 | 85 | 125 | 105 |

| 6-8 | 75 | 120 | 97 |

| 8-10 | 70 | 110 | 90 |

| 10-12 | 60 | 100 | 80 |

| 12-15 | 60 | 95 | 75 |

| До 18 | 60 | 93 | 75 |

| 18-40 | 60 | 90 | 75 |

| 40-60 | 60 | 90-100 (у женщин повышен) | 75-80 |

| старше 60 | 60 | 90 | 70 |

Данные приведены для людей без особых патологий и замеров в состоянии полного покоя, то есть сразу после пробуждения или после 10-минутного отдыха лежа. Женщинам после 45-ти стоит обратить внимание на несколько завышенную норму ЧСС, что связано с гормональной перестройкой в период климакса.

Полезное видео

Из следующего видео можно узнать дополнительную информацию о норме пульса человека:

Заключение

- Частота сердцебиений представляет собой важный физиологический показатель человеческого здоровья.

- Норма пульса разнится в зависимости от возраста, пола, тренированности и других физических особенностей организма человека.

- Временные колебания ЧСС на 10-15 единиц могут носить физиологический характер и не всегда требуют медикаментозного вмешательства.

- Если ЧСС человека превышает норму по возрасту на значительное количество ударов в минуту, необходимо обратиться к врачу и выяснить причину отклонения.

Федоров Леонид Григорьевич

Пульс - это слово, который слышал в жизни каждый человек. Но что это такое и его точное понятие известно не всем. Характеристики пульса могут сказать много о состоянии здоровья, дать сигнал о сбоях в нем, что поможет выявить патологию на ранней стадии. Все это нужно знать, что контролировать свой организм, ведь фраза «держать руку на пульсе» как никогда актуальна.

Определение

В общем понятии этого термина есть разделение на виды пульса. Каждый из них имеет свои нормативные значения, которые показывают функционирование всего организма.

Артериального

Это ритмичное сокращение стенок артерий при выбросе крови, которую подает сокращающаяся сердечная мышца. Волны пульса начинаются в устье клапана аорты, когда левый желудочек сердца выбрасывает кровь.

Ее основная волна формируется из-за прилива систолического давления при расширении сосудистого русла, а при спаде стенки принимают изначальную форму. Циклические сокращения миокарда создают ритм колебания аортных поверхностей, что приводит к механической пульсовой волне.

Она проходит сначала по большим артериям, плавно переходя на маленькие, и в последнюю очередь к капиллярам.

Интересно! В капиллярной сетке показания пульса равны нулю, из-за чего нельзя нащупать пульс на уровне артериол, но течение крови в них равномерное и плавное.

Капиллярного

Его еще называют пульсом Квинке. Это движение капилляров, которую чаще всего проверяют, нажимая на кончик ногтя. Покраснение ногтевой пластины показывает сердечный ритм. Его проявление - это отклонение от нормы, ведь у здорового человека движение крови по капиллярной сетке должно быть непрерывным, т. к. прекапиллярные сфинктеры работают постоянно.

Если он появился, то речь идет о существенном колебании и диастолического давления. Нагрузка не дает прекапиллярным сфинктерам работать полноценно. Свойства пульса наблюдаются у людей с патологической недостаточностью клапана аорты.

Венозного

Сердцебиение отражается не только на артериальном русле, но и на венозном. При положительном диагностируют . А вот отрицательный принято считать нормативным, но в мелкой и средней венозной сетке его нет.

Сердцебиение отражается не только на артериальном русле, но и на венозном. При положительном диагностируют . А вот отрицательный принято считать нормативным, но в мелкой и средней венозной сетке его нет.

Если сравнивать венозные волны с артериальными, то первые более плавные, даже вялые с более длительным периодом нарастания, чем падения.

Основные характеристики пульса

Существует 6 основных особенностей:

Ритм, который показывает, как чередуются сердечные колебания в равных промежутках времени. Сбой в цикличности характерен для – очаги с дополнительными сигналами или сердечная блокада из-за непроводимости нервного импульса.

Частота (ЧСС) показывает сколько раз сердце сокращается за одну минуту. Прощупывания проводят или тонометром. Отклонения бывают 2 видов:

- менее 50 уд/мин - возникает при замедленной сердечной работе;

- более 90 уд/мин - - это избыточная пульсация мышцы.

Величина , которая напрямую зависима от напряжённости и наполненности притока крови. Измеряется по колебаниям стенки артерии с тем, ка эластичны сосуды, систола и диастола. Существует 4 вида отклонений:

- большая, при которой в артериях идет перекачка огромного объема крови с повышенным тонусом кровеносного русла, что характерно для проблем с клапаном аорты и гиперфункции щитовидной железы;

- малая , которую чаще всего провоцирует сужение аорты, сердечная тахикардия, избыточная эластичность сосудов;

- , при которой прощупать удары сложно, к этому приводит шок или сильная кровопотеря;

- перемежающаяся, спровоцированная колебаниями волн большого и малого типа, диагностируется при тяжелом поражение миокарда.

Напряжение - сила, которая необходима для полной остановки артериального кровотока. Напрямую зависит от давления систолического типа. Отклонения бывают:

- напряженными из-за высокого артериального давления;

- мягкими, когда артерия перекрывается без усилий.

Наполнение . Это количество крови, которую выбрасывает артерия, что отражается на колебании сосудистых стенок. Полный пульс - это нормативное значение этого показателя. При пустом пульсе желудочки не дают выброс достаточного объема крови в артериальное русло.

Форма зависит от того, как быстро изменяется уровень давления при сокращении и расслаблении сердечной мышцы. Отклонения от нормы бывают, следующими:

- скорое , когда желудочки выбрасывают много крови при повышенной эластичности сосудистого русла, что приводит к резкому снижению давления по время спада волны, характерно для недостаточности клапана аорты и тиреотоксикоза;

- медленное , которому характерны малые перепады давления, что свидетельствует о сужении аортных стенок или недостаточности клапана митрального типа;

- дикторическое , диагностируемое при дополнительной волне, что связано со снижением тонуса в периферических сосудах с нормальным функционированием миокарда.

Способы измерения

Пульсометрия подразумевает исследование пульса в удобном для этого месте, чаще всего это запястье, где протекает лучевая артерия.

При пальпации пульс ощущаться хорошо, т. к. кровеносное русло близко к коже. Иногда проверку сокращений проводят, пальпируя сонную, височную, подключичную, плечевую или бедренную артерию.

При пальпации пульс ощущаться хорошо, т. к. кровеносное русло близко к коже. Иногда проверку сокращений проводят, пальпируя сонную, височную, подключичную, плечевую или бедренную артерию.

Для полноты картины нужна проверка сердечного пульса на обеих руках. При хорошей ритмичности проверка занимает полминуты, а значение умножаться на 2. Спортсмены во время занятий используют пульсометры, показывают ЧСС. Аппарат может включать разный функционал, при он незаменим. Эта методика довольно точная, поэтому рекомендуется МОЗ.

Есть случаи, когда замеры пульса не дадут точных результатов, к ним относятся:

- переохлаждение, сильный нагрев или долгое пребывание под солнечными лучами;

- употребление горячей еды и напитков;

- курение и алкоголь;

- четверть часа после полового акта;

- 30 минут после расслабляющей ванны или массажа;

- сильный голод;

- предменструальный и менструальный период.

Нормы пульса

Значение может разниться в зависимости от возраста, пола и физической активности пациента.

Норму пульса для людей разных возрастов можно определить по следующей таблице.

У спортсменов

Для людей с повышенной физической активностью результаты пульса и его нормативные значения очень важны, ведь от этого напрямую зависит их здоровье. Излишняя перегрузка довольно опасна и может привести к серьезным последствия, в том числе инфаркту, который нередко случается при аритмии. При физической активности пульс всегда будет выше, чем при покое. При ходьбе это значение в среднем равно 100 уд/мин, а при беге может доходить до 150.

Интересно! Проверить состояние своего здоровья по пульсу просто. Для этого нужно с обычной скоростью подняться на 3 этаж и измерить ЧСС. При показателе до 100 уд/мин физическая форма человека считается отличной, если выше этого значения на 15-20 ударов, то необходимо заняться спортом, чтобы привести тело в порядок.

Для спортсменов установлены нормативные значения, при которых нагрузка на организм будет нормальной. В среднем при пульсе в 100-130 уд/мин допустимо увеличение активности до значений в 130-150 уд/мин. Показатель в 200 уд/мин считается критическим и тем, при котором активность занятий нужно снизить, т. к. это негативно скажется на работе всей сердечно-сосудистой системы.

Обычно для возвращения пульса после тренировке здоровому человеку необходимо около 5 минут, если это не произошло, то сердечно-сосудистая система работает неправильно, что может быть свидетельством серьезной патологии.

От чего зависит ЧСС

Характеристики пульса могут меняться в зависимости от разных факторов, как окружающая среда, возраст, физиологические или патологические причины. Немаловажен и пол человека, так женское сердце бьется с большей скоростью, чем у мужчин. Если обобщить, то частота сердечных сокращений в большей степени зависит от причин:

- Физиологического плана, как нагрузка, стрессовое состояние, употребление пищи и ее переваривание. Есть напитки, которые оказывают немалое воздействие на пульс. Это кофеиносодержащие, в том числе кока-кола и алкоголь. У курильщиков также сердце бьется чаще. Сон и монотонная работа способствуют замедлению процесса фибрилляции желудочков и выброса ими крови.

- Патологического, например, инфекционными заболеваниями, гипертонией, новообразованиями, астмой, бронхитом, инфарктом, большой потерей крови. Нередко причиной замедления ЧСС является побочный эффект некоторых медицинских препаратов. Если сердце работает со сбоями, то пульсовые волны будут нерегулярными, а при закупорке вен на руках и ногах отсутствует полностью.

Возможные патологии

Определенное состояние пульса человека может свидетельствовать о том, что в его организме идет патологический процесс. Есть обобщенные показатели, свойственные определенным болезням.

При высоком пульсе

Тахикардия чаще всего возникает при следующих патологиях:

- болезни сердца, которые даже в состоянии покоя дают ;

- сбой в работе нервной системы;

- нарушение деятельности эндокринной системы;

- доброкачественные и злокачественные новообразования;

- инфекционные заболевания.

Сахарный диабет также провоцирует большие значения пульса, что, естественно, при таком сбое в выработке гормонов. Для диабетиков это сигнал, что необходимо принимать меры по улучшению состояния, например, приняв нужное лекарство.

При высоком пульсе и колебаниях давления

Всего в трех случаях такое состояние можно считать нормативным:

- Сильное психоэмоциональное напряжение, как страх, ужас, переживание, большая радость, возбуждение, эйфория. Возбужденная нервная система продуцирует адреналин, который сужает сосудистое русло, что приводит к учащенному сердцебиению и росту артериального давления. При спаде эмоций все приходит в первоначальное состояние.

- Избыточная физическая активность, как спорт или тяжёлый труд. Для таких действий организму нужно большое количество кислорода, которое он получает, повысив давление и сокращение сердечной мышцы.

- Злоупотребление спиртным, кофе и крепким чаем. В последних двух случаях, виной кофеин, который тонизирует организм, а в алкоголе много токсинов, которые приводят к напряжению сердечно-сосудистой системы.

Но нередко такое состояние является признаком патологии, как новообразование в надпочечниках, которые начинают продуцировать избыток гормонов, что сравнимо с эффектом адреналина. Патологическая работа этого органа свойственна и для болезни Аддисона.

Но нередко такое состояние является признаком патологии, как новообразование в надпочечниках, которые начинают продуцировать избыток гормонов, что сравнимо с эффектом адреналина. Патологическая работа этого органа свойственна и для болезни Аддисона.

Гипертиреоз, заболевания нейрогенного и психогенного типа также приводят к проблемам с пульсом и давлением. Гипертоники и больные с эндокринными, почечными, сосудистыми патологиями также в группе риска.

При низком пульсе

Брадикардия патологического типа нередка для:

- предынфарктного и постинфарктного состояния и самого приступа;

- воспалительного процесса или интоксикации мышцы;

- изменения сосудов и сердца из-за возраста;

- повышенного внутричерепного давления;

- язвы;

- микседемы;

- гипотиреоза.

Атония также приводит к сбоям в ЧСС и даже доводить этот показатель до 50 уд/мин. Пониженный пульс - это результат нарушения выводящей системы сердца, когда электрические импульсы миокарда работают неправильно. Легкий сбой синусового ритма обычно не дает особых признаков и больной не обращает на него внимания. Когда у здорового человека падает пульс, то это проявится в:

- головокружении;

- слабости;

- холодном поту;

- потере сознания;

- в критическом случае - гипоксии.

Нередко встречается медикаментозная брадикардия, признаками возникновения которой являются некоторые фармацевтические средства. Идиопатическая форма брадикардии не имеет установленных причин, но не менее опасна для человека, особенно с патологиями сердечно-сосудистой системы.

ПУЛЬС (лат. pulsus удар, толчок) - периодические колебания объема сосудов, связанные с динамикой их кровенаполнения и давления в них в течение одного сердечного цикла.

Пальпация и осмотр позволяют в норме обнаружить Пульс на всех крупных артериях (артериальный Пульс), а в отдельных случаях визуально выявляется и пульсация яремных вен, т. е. венный Пульс, для обнаружения к-рого и его дифференциации с передаточными колебаниями артериального Пульса обычно необходимы специальные методы исследования.

В редких случаях при особых физиологических состояниях у практически здоровых лиц, а также при некоторых формах патологии выявляется артериолярный, или так наз. прекапиллярный пульс (син. капиллярный пульс). Основная часть учения о Пульсе, его происхождении и клиническом значении относится к артериальному пульсу.

Учение о П. возникло в глубокой древности. Врачи Древней Греции, арабского Востока, Индии, Китая, исследуя разнообразные свойства П., пытались ставить по нему диагноз, определять прогноз болезни и даже судьбу человека. Гиппократ (5-4 вв. до н. э.) дал описание главных разновидностей пульса. К. Гален (2 в. н. э.), посвятивший учению о П. семь своих книг, различал 27 видов П., многие из его названий сохранились до настоящего времени. Парацельс (15-16 вв.) предложил исследовать П. на обеих руках и ногах, сосудах шеи, в области висков, в подмышечных впадинах. Открытие кровообращения У. Гарвеем (1628) заложило научные основы учения о П., к-рое значительно обогатилось в середине 19 в. после внедрения в практику исследований сфигмографии (см.). Несмотря на разностороннее развитие методов исследования системы кровообращения изучение П. и графические методы его регистрации сохраняют свое диагностическое значение.

Артериальный пульс

Различают центральный артериальный П. (П. аорты, подключичных и сонных артерий) и периферический, определяемый на артериях конечностей.

Физиология

Происхождение артериального П. связано с циклической деятельностью сердца (см.). Систолический объем крови, выбрасываемый в аорту, вызывает растяжение ее начальной части и повышение в ней давления, к-рое во время диастолы снижается. Колебания давления распространяются по аорте и отходящим от нее артериям в виде волн, растягивающих и удлиняющих артериальные стенки. Соответственно пульсирующим изменениям давления пульсирующий характер приобретает и продвижение крови по артериям: ускорение кровотока во время систолы и замедление его во время диастолы. Амплитуда колебаний и форма пульсовой волны изменяются по мере ее продвижения от центра к периферии, а линейная скорость кровотока постепенно уменьшается вследствие сопротивления кровотоку, к-рое возрастает по мере уменьшения диаметра артерий. Скорость распространения пульсовой волны (4-11 м/сек), значительно превосходит линейную скорость продвижения крови, к-рая в крупных артериях не превышает 0,5 м/сек. На скорость распространения пульсовой волны сопротивление кровотоку почти не влияет.

Пульсирующий характер кровотока имеет значение в регуляции кровообращения (см.) в целом. Частота и амплитуда пульсаций влияют на тонус сосудов как путем прямого механического воздействия на гладкую мускулатуру сосудистой стенки, так и путем афферентной импульсации с барорецепторных зон. При этом рецепторы могут реагировать на изменения пульсового объема крови и па изменения пульсового давления.

Пульсовым объемом называется количество крови, протекающей через данный отрезок артерии в течение каждого пульсового периода. Его величина зависит от калибра артерии, степени раскрытия ее просвета, объема циркулирующей крови, ударного объема, скорости кровотока. Между величиной пульсового объема и пульсовым давлением (разницей между систолическим и диастолическим давлением в сосуде) имеется прямая взаимосвязь.

Методы исследования

У здоровых людей в условиях физического покоя осмотр не дает существенной информации о характере П. У худощавых лиц может быть заметна пульсация сонных артерий и передаточная пульсация тканей в яремной ямке. П. сонных и многих периферических артерий часто становится видимым при значительной физической нагрузке, при волнении, лихорадке, тяжелых анемиях, тиреотоксикозе и особенно при недостаточности клапана аорты. Основной метод исследования артериального П.- пальпация. Плечевая артерия прощупывается в sulcus bicipitalis med. непосредственно над локтевой ямкой; подмышечная - на дне подмышечной впадины на головке плечевой кости после поднятия выпрямленной руки в горизонтальное положение. Пальпацию сонных артерий нужно проводить осторожно, с учетом каротидного рефлекса (см. Вегетативные рефлексы), попеременно с обеих сторон. Бедренная артерия прощупывается в паховой области при выпрямленном бедре с небольшим поворотом его кнаружи; подколенная - в подколенной ямке в положении больного лежа на животе с согнутой в колене ногой. Задняя большеберцовая артерия определяется в мыщелковом желобке за внутренней лодыжкой; тыльная артерия стопы - в проксимальной части первого межплюсневого пространства с внешней стороны длинного разгибателя большого пальца ноги. Чаще всего исследуют П. на лучевой артерии, к-рая расположена поверхностно и хорошо прощупывается между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием внутренней лучевой мышцы. Нащупав артерию, прижимают ее к подлежащей кости (рис. 1). При этом пальцами ощущают пульсовую волну как толчок, движение или как увеличение объема артерии. Исследование П. необходимо проводить на обеих руках. У грудных и повышенно возбудимых детей пальпируют поверхностные височные артерии. Пульсовые колебания периферических артерий можно зарегистрировать с помощью сфигмографии (см.); графическое изображение каждой пульсовой волны (рис. 2) характеризуется крутым ее подъемом в восходящей части - анакротой, к-рая, достигнув вершины, переходит в катакроту - косую линию, направляющуюся вниз, с дополнительной волной на ней, называемой дикротической. Графическая регистрация П. позволяет установить такие варианты его изменений, как анакротический, астенический, дикротический, монокротический П., а также провести амплитудный и хронометрический анализ пульсовых кривых и измерение скорости пульсовой волны (см. Сфигмография). Пульсовые колебания кровенаполнения мелких сосудов изучают с помощью плетизмографии (см.), реографии (см.). Для наблюдения за частотой П. используют специальные приборы - пульсотахометры.

Клиническая характеристика и диагностическое значение изменений артериального пульса. При пальпаторном исследовании артерий характеристика артериального П. основывается на определении его частоты и оценке таких качеств П., как ритм, наполнение, напряжение, высота, скорость.

Частоту пульса подсчитывают не менее чем за 0,5 мин., а при неправильном ритме в течение целой минуты. У здоровых взрослых людей частота П. в горизонтальном положении составляет от 60 до 80 в 1 мин.; в вертикальном положении частота П. выше. У пожилых лиц частота П/иногда бывает меньше 60. У женщин П. в среднем на 6-8 ударов чаще, чем у мужчин того же возраста.

Учащение П. называют тахисфигмией (pulsus frequens), урежение - брадисфигмией (pulsus rarus). Патол, учащение П. возникает при лихорадке: при повышении температуры тела на 1° пульс учащается в среднем на 6-8 ударов в 1 мин. (у детей на 15-20 ударов). Однако частота П. не всегда соответствует температуре тела. Так, при брюшном тифе во время лихорадки увеличение частоты П. отстает от повышения температуры (относительная брадисфигмия), а при перитоните отмечается относительное учащение П. Тахисфигмия как отражение тахикардии (см.) наблюдается при вегетативной дисфункции, сердечной недостаточности, тиреотоксикозе, анемиях. Урежение П. встречается у тренированных спортсменов или является конституциональной особенностыо. Патол, урежение П. наблюдается при механической желтухе, микседеме, при повышении внутричерепного давления. Стойкое и значительное урежение П. (40 и менее в 1 мин.) бывает при полной поперечной блокаде сердца (см.). При экстрасистолии типа бигеминии (см. Экстрасистолия), если преждевременные сокращения желудочков являются динамически настолько слабыми, что не вызывают прощупываемой пульсовой волны, также отмечается выраженное урежение П.

У детей частота сердечных сокращений выше, чем у взрослых, что обусловлено более высоким уровнем обмена веществ и преобладанием тонуса симпатических нервов. По мере усиления влияния на сердце блуждающего нерва частота П. у детей с возрастом постепенно снижается (таблица).

У детей одного и того же возраста частота П. подвержена большим индивидуальным колебаниям. У девочек она на 2-6 ударов в 1 мин. больше, чем у мальчиков того же возраста. Эти отличия выявляются уже в период новорожденности и наиболее выражены в препубертатном и пубертатном периоде. Максимальная частота П. отмечается у новорожденных; в первые часы жизни П. относительно редкий (до 90-100 ударов в 1 мин.), на 2-3-и сутки частота П. возрастает до 120-140 ударов в 1 мин. Урежение П. у новорожденных до 100 ударов в 1 мин. и менее следует рассматривать как брадисфигмию, а его учащение до 180 и более ударов в 1 мин.- как тахисфигмию. При сосании, крике, плаче П. легко может учащаться до 180-200 ударов в 1 мин. Особенно лабилен П. у недоношенных детей, даже в состоянии покоя его частота колеблется в пределах. 120-160 ударов в 1 мин. Частота П. изменяется в течение суток. У детей наиболее частый П. отмечается в утренние часы, в ночное время он урежается. Эта тенденция выявляется даже у новорожденных, но у детей старшего возраста она наиболее выражена. По данным М. В. Римша (1971), максимальная частота П. у детей до 7 лет регистрируется в 7-9 час., у детей школьного возраста - в 10-12 час.; минимальная - в 1-3 часа (у детей того же возраста). Число сердечных сокращений у спящего ребенка на 10-20 ударов меньше, чем в состоянии бодрствования. При повышении температуры окружающей среды П. учащается; летом П. чаще, чем зимой. У детей, как и у взрослых, частота П. увеличивается при физической активности, эмоциях, после приема пищи, особенно горячих блюд, пряностей, крепкого чая, кофе. Учащение П. пропорционально интенсивности физических нагрузок, однако реакция П. на физические нагрузки имеет возрастные отличия. Так, по данным В. М. Короля (1969), у 8-летних детей прирост частоты П. в первую минуту работы равен 50% по отношению к исходной, а у 17-летних юношей он составляет 72%. Время стабилизации достигнутого уровня частоты сердечных сокращений с возрастом также увеличивается, а восстановление исходной частоты П. после прекращения работы в старшем возрасте происходит быстрее, чем в младшем, что свидетельствует о более совершенной регуляции деятельности сердца в старшем возрасте.

Ритм пульса оценивают по регулярности следующих одна за другой пульсовых волн. У здоровых людей пульсовые волны, как и сокращения сердца, отмечаются через почти равные промежутки времени, т. е. пульс ритмичен (pulsus regularis). При некоторых нарушениях сердечного ритма (см. Аритмии сердца) пульсовые волны следуют через неодинаковые промежутки времени и П. становится аритмичным (pulsus irregularis). У здоровых людей может наблюдаться учащение П. на вдохе и урежение на выдохе - дыхательная аритмия, при задержке дыхания П. становится ритмичным. При бигеминии с гемодинамически эффективными экстрасистолами П. на артериях прощупывается как попарное чередование волн разной силы (вторая волна - ослабленная) с удлиненной паузой между этими парами волн - бигеминический П. (pulsus bigeminus). От бигеминического П. следует отличать дикротию П., или дикротический П. (pulsus dicroticus), который также пальпируется как сдвоенный удар, но этому двойному удару соответствует только одно сердечное сокращение. Дикротия П. связана с изменениями сосудистого тонуса и обусловлена резким повышением дикротической волны артериального П., что хорошо видно на сфигмограмме (см. Сфигмография). При мерцательной аритмии (см.) пульсовые волны следуют беспорядочно через разные промежутки времени (рис. 3). При синоаурикулярной блокаде, неполной атриовентрикулярной блокаде, при ранних экстрасистолах наблюдается выпадение отдельных пульсовых волн. Если число сердечных сокращений в единицу времени превышает число пульсовых ударов, говорят о дефиците П. Дефицит П. возникает при мерцательной аритмии и при экстрасистолии, он обусловлен резким уменьшением ударного выброса во время некоторых систол левого желудочка. Значительный дефицит П. у больных с мерцательной аритмией является одним из признаков недостаточности сердца.

Наполнение пульса определяют по ощущению пульсовых изменений объема пальпируемой артерии. На степень наполнения артерии влияют количество крови, выбрасываемой сердцем во время систолы (ударный объем), общее количество крови в организме и ее распределение. В нормальных условиях определяется полный П. (pulsus plenus). При снижении ударного объема, кровопотерях, уменьшении объема циркулирующей крови наполнение П. уменьшается. При резком уменьшении наполнения П. его называют пустым (pulsus vacuus).

Напряжение пульса определяют по величине усилия, к-рое нужно приложить для полного сдавления пульсирующей артерии. Для этого одним из пальцев пальпирующей руки сдавливают лучевую артерию и одновременно другим пальцем дистальнее пальпируют П., определяя его уменьшение или исчезновение. Различают П. напряженный, или твердый (pulsus durus), и П. мягкий (pulsus mollis).

Степень напряжения П. зависит от уровня АД.

Высота пульса , или его величина, дает представление об амплитуде колебаний артериальной стенки во время прохождения пульсовой волны. Высота П. прямо пропорциональна величине пульсового давления и обратно пропорциональна степени тонического напряжения стенок артерии. Высокий, или большой, П. (pulsus altus, s. magnus) наблюдается при недостаточности клапана аорты, тиреотоксикозе, физическом напряжении, лихорадке. При уменьшенном или медленном поступлении крови в аорту, а также при повышении напряжения артериальной стенки высота П. уменьшается. Низкий, или малый, П. (pulsus parvus, s. humilis) наблюдается при стенозе устья аорты или левого атриовентрикулярного отверстия, при тахикардии, при острой сердечной недостаточности. При шоке различной этиологии величина П. резко снижается, пульсовая волна едва прощупывается. Такой П. называют нитевидным (pulsus filiformis). Высота П. может быть уменьшенной при гипертонической болезни, при воздействии холода вследствие повышения тонуса артериальной стенки. В норме высота всех пульсовых волн одинакова (pulsus aequalis). При мерцательной аритмии, экстрасистолии высота пульсовых волн различна из-за колебаний величины ударного объема (рис. 3). Иногда чередование больших и малых пульсовых волн обнаруживают при правильном ритме; это так наз. перемежающийся, или альтернирующий (pulsus alternans) пульс (рис. 4). Его возникновение связывают с чередованием разных по силе сердечных сокращений, наблюдаемом при тяжелом поражении миокарда. Так наз. парадоксальный П. (pulsus paradoxus) характеризуется, уменьшением амплитуды пульсовых волн на вдохе. Он может отмечаться при экссудативном и слипчивом перикардитах, опухолях средостения, больших плевральных экссудатах, бронхиальной астме, эмфиземе легких. Парадоксальный П. возникает вследствие уменьшения наполнения сердца во время вдоха. Иногда причина парадоксального П. может быть экстракардиальной: грудная клетка, приподнимающаяся во время вдоха, сдавливает подключичную артерию между 1 ребром и ключицей. В таких случаях парадоксальный П. определяется только на одной или двух руках, оставаясь нормальным на ногах.

При наличии разницы в высоте пульсовой волны слева и справа на симметричных артериях, т. е. при асимметрии П. его называют различным (pulsus differens). Асимметрия П. может быть вызвана аномалией развития и расположения артерии с одной стороны, врожденным или приобретенным (напр., при атеросклерозе, болезни Такаясу) сужением подключичной артерии в месте ее отхождения от аорты, а также сужением просвета артерии вследствие ее сдавления извне. Примером может служить ослабление П. на левой лучевой артерии при митральном стенозе из-за сдавления левой подключичной артерии увеличенным левым предсердием. Полное исчезновение пульса на артериях называют акротизмом.

Скорость пульса оценивают по быстроте изменений объема пальпируемой артерии. На сфигмограммах скорый, или короткий, П. (pulsus celer, s. brevis), который обычно бывает высоким, характеризуется быстрым подъемом и внезапным падением пульсовой волны (рис. 5, б), благодаря этому он ощущается пальцами как удар или скачок, из-за чего его называют также скачущим (pulsus saltans). Он наблюдается при недостаточности клапана аорты, при пониженном сопротивлении периферических артерий у больных тиреотоксикозом, при анемиях, лихорадке, при артериовенозных аневризмах. Медленный П. (pulsus tardus, s. longus), который нередко бывает малым, характеризуется длительным подъемом и медленным спадением пульсовой волны; на сфигмограмме (рис. 5, в) время анакроты удлинено, кривая достигает вершины с запозданием, образуя сравнительно низкое плато, а затем медленно опускается. Медленный П. встречается при стенозе устья аорты, при повышенном периферическом сопротивлении кровотоку.

Прекапиллярный (капиллярный) пульс

Капиллярным не совсем точно называют усиленный артериолярный П.- синхронное с работой сердца расширение мелких артериол, вызванное значительным и быстрым колебанием их наполнения во время систолы и диастолы. Чаще всего капиллярный П. встречается при недостаточности клапана аорты, иногда при тиреотоксикозе. Капиллярный П. можно наблюдать у молодых здоровых людей после тепловых процедур. Для выявления капиллярного П. слегка нажимают на конец ногтя или надавливают на слизистую оболочку губы предметным стеклом. При этом можно видеть ритмичное побледнение и покраснение кожи или слизистой оболочки на исследуемом участке.

Венный пульс

Венным пульсом называют колебание объема вен (набухание и спадение их) за время одного сердечного цикла, обусловленное динамикой оттока крови в правое предсердие в разные фазы систолы и диастолы. У здоровых людей венный П. можно обнаружить только на центральных венах, близко расположенных к сердцу (обычно на яремной вене). Он поддается анализу только при его графической регистрации в виде флебосфигмограммы, к-рая представлена более сложной кривой, чем артериальная сфигмограмма. В то время, когда на артериальной сфигмограмме формируется анакрота и вершина пульсовой волны, на флебо-сфигмограмме кривая имеет отрицательное направление. В патол, условиях, в частности при недостаточности трехстворчатого клапана сердца, венный пульс становится положительным, т. е. объем вены увеличивается синхронно с систолой сердца и одновременно с формированием положительной волны артериального пульса. Положительный венный П. объясняется тем, что при недостаточности трехстворчатого клапана во время систолы правого желудочка возникает регургитация крови в правое предсердие и полые вены. При этом появляется заметная на глаз пульсация шейных вен, набухание которых совпадает с систолой желудочков. В этих же условиях регургитация крови в нижнюю полую вену приводит к увеличению объема печени во время систолы желудочков, что обусловливает появление пульсации печени. Такую пульсацию нередко называют печеночным П., что не совсем правильно, т. к. печеночный П., определяемый с помощью специальных методов исследования, напр, реографии, имеет свои особенности (в связи с двойным притоком крови) и анализ его кривых имеет самостоятельное диагностическое значение. Для исследования пульсации печени левую руку кладут на область печени сзади, а правую спереди. При этом исследующий ощущает ритмичные увеличения и уменьшения объема печени. Иногда наблюдается передаточная пульсация печени, возникающая вследствие толчков крови гипертрофированным правым желудочком, однако изменения объема печени при этом не ощущаются.

Библиография

Йонаш В. Клиническая кардиология, пер. с чешек., с. 326, 456, Прага, 1966;

Кишш П. Г. и Сутрели Д. Заболевания сердца и органов кровообращения в младенческом и детском возрастах, пер. с венгер., с. 121, 573, Будапешт, 1962; Осадчий Л. И. и Пуговки н А. П. Роль пульсовых колебаний внутрисосудистого давления в регуляции кровообращения (Обзор), Физиол, журн. СССР, т. 66, № 5, с. 617, 1980; Осколкова М. К. Кровообращение у детей в норме и патологии, с. 36 и др., М., 1976; Палеев H. Р. и Каевицер И. М. Атлас гемодинамических исследований в клинике внутренних болезней, М., 1975; Прессман Л. П. Клиническая сфигмография, М., 1974, библиогр.; Руководство по кардиологии детского возраста, под ред. О. Д. Соколовой-Пономаревой и М. Я. Студеникина, с. 19 и др., М., 1969; Стальненко Е. С. и Васильева К. Н. Особенности пульса у новорожденных, Вопр. охр. мат. и дет., т. 19, № 1, с. 17, 1974; Эминет П. П. Материалы к учению о пульсе и кровяном давлении у детей, Харьков, 1908; Lowrey G. Н. Growth and development of children, Chicago -L., 1978; Pieper P. A. Die Kinder-Praxis im Findelhause und in dem Hospitale für kranke Kinder zu Paris, Göttingen, 1831; Vogel A. Lehrbuch der Kinderkrankheiten, S. 17, Erlangen, 1860.

E. И. Соколов, И. Э. Софиева; Г. Е. Середа (пед.).

Одно из свойств пульса – его наполнение. В основном оно зависит от объема крови, которое выбрасывается из сердца в аорту и попадает в артерии во время каждого сердечного сокращения.

Артериальные стенки эластичны, поэтому при прохождении пульсовой волны сосуды несколько растягиваются под влиянием давления крови. Ощущение меняющегося давления в сосуде при прощупывании пульса, например, на лучевой артерии, и характеризует его наполнение.

Пульс в зависимости от высоты волны наполнения, можно разделить на 4 группы:

- Умеренный пульс;

- Полный пульс;

- Пустой пульс;

- Нитевидный пульс.

Факторы, определяющие наполнение пульса

Такое свойство пульсовой волны определяется двумя факторами:

- ударный объем;

- объем циркулирующей крови.

Ударный объем – количество крови, выбрасываемое из левого желудочка сердца во время его сокращения (систолы). В норме он составляет 40 – 70 мл. При значительном увеличении частоты сердечных сокращений происходит укорочение периода диастолы, во время которого левый желудочек наполняется кровью из левого предсердия, поэтому ее количество, а, следовательно, и ударный объем, при выраженной тахикардии уменьшаются.

Объем циркулирующей крови – ее количество, перекачиваемое сердцем по кровеносному руслу. В норме он составляет 4,7 – 5 литров в минуту. Эта величина может уменьшаться при задержке жидкости во внесосудистом пространстве, например, вызванной отеками. Также объем циркулирующей крови снижается при обезвоживании, вызванном внешними причинами (дефицит получаемой жидкости) или при увеличении объема мочи, например, при сахарном и несахарном диабете.

Объем циркулирующей крови увеличивается:

- при повышении энергетических потребностей организма (физическая нагрузка);

- при увеличении объема плазмы (внутривенное вливание больших объемов растворов);

- при нарастании количества эритроцитов (эритремия и эритроцитоз).

Все эти состояния отражаются на наполнении пульса.

Это субъективная величина. Научиться определять наполнение можно при регулярной пальпации пульса у людей с разными заболеваниями. Студентов медицинских ВУЗов этому учат на практических занятиях.

Обычный человек может определить наполнение, сравнивая ощущения от прощупывания артерии в разных условиях – при нагрузке, лежа, во время повышения температуры тела и так далее.

Чтобы определить наполнение пульса, необходимо:

- положить указательный и средний пальцы кисти на границу между нижней третью предплечья и запястьем;

- нащупать пульсацию лучевой артерии;

- пережать пальцем, расположенным ближе к локтю, артерию, до прекращения пульсации, что определяется с помощью второго пальца, расположенного ниже по ходу артерии;

- постепенно приподнять пережавший сосуд палец до полного восстановления пульсации.

Полученное ощущение давления крови и будет характеризовать наполнение. Отклонения от нормы называются полным (pulsus plenus) и пустым (pulsus vacuus)пульсом. Полный пульс определяется даже без нажатия на стенку артерии, пустой найти очень трудно.

Причины повышенного наполнения пульса

Полный пульс наблюдается при увеличении ударного объема сердца и/или при возрастании объема циркулирующей крови.

У здорового человека он может регистрироваться при физической нагрузке. Чем выше тренированность, тем эффективнее сокращается сердце. Этим определяется та граница, до которой увеличение частоты сердечных сокращений сопровождается нарастанием ударного объема. Например, при пульсе, равном 150 в минуту, наполнение его будет разным у спортсмена и нетренированного пожилого человека.

Также хорошо наполненный пульс характерен для физиологического эритроцитоза, то есть увеличения количества эритроцитов в крови. В основном это характерно для жителей горной местности.

Патологические состояния и заболевания, сопровождающиеся пульсом повышенного наполнения:

- артериальная гипертензия, особенно на ранних стадиях развития;

- гипертиреоз, то есть избыточная гормональная активность щитовидной железы;

- значительный объем внутривенных инфузий, превышающий потребности организма;

- дыхательная недостаточность при болезнях легких;

- хроническое отравление медью, фосфором, марганцем, кобальтом;

- эритремия – опухоль костного мозга, сопровождающаяся выработкой в нем избытка эритроцитов.

Причины слабого наполнения пульса

Пульс слабого наполнения регистрируется при заболеваниях, сопровождающихся снижением ударного выброса сердца или уменьшением объема циркулирующей крови. Возможные причины:

- острая сердечная недостаточность при инфаркте миокарда, осложненном гипертоническом кризе;

- пароксизмальные тахикардии – суправентрикулярная и желудочковая;

- тахисистолическая форма фибрилляции предсердий, или мерцательной аритмии;

- фибрилляция и трепетание желудочков – аритмия, угрожающая жизни;

- хроническая сердечная недостаточность III – IV функционального класса, сопровождающаяся ухудшением систолической функции миокарда, то есть снижением его сократимости;

- обезвоживание, вызванное интенсивным потоотделением и недостаточным поступлением воды в организм (работа при высокой температуре окружающего воздуха);

- острая сосудистая недостаточность, возникающая при любом виде шока – анафилактическом (аллергической природы), геморрагическом (при быстрой кровопотере), травматическом, болевом и т. д.;

- артериальная гипотензия – снижение АД при гипотиреозе, надпочечниковой недостаточности;

- анемия, возникшая вследствие острой кровопотери после травмы, операции, кровотечения;

- несахарный диабет, при котором с мочой теряется до 10 – 12 литров жидкости в сутки;

- декомпенсация сахарного диабета, сопровождающаяся значительным количеством выделяемой мочи;

- тяжелая почечная недостаточность;

- значительные по площади ожоги;

- заболевания, сопровождающиеся многократной рвотой и/или длительной интенсивной диареей, например, холера и другие кишечные инфекции.

Слабый, нитевидный или пустой пульс имеет большее клиническое значение, так как вызван значительным нарушением сократимости миокарда или выраженными нарушениями в сосудистом русле. Такие состояния сопровождаются кислородным голоданием мозга, почек, сердца и требуют неотложной медицинской помощи.

Во время сокращения сердца в сосудистую систему выталкивается очередная порция крови. Удар ее в стенку артерии создает колебания, которые, распространяясь по сосудам, к периферии постепенно затухают. Они-то и получили название пульса.

Какой бывает пульс?

В организме человека существует три разновидности вены и капилляры. Выброс крови из сердца так или иначе затрагивает каждый из них, заставляя их стенки колебаться. Конечно, артерии как наиболее близко расположенные к сердцу сосуды больше подвержены влиянию сердечного выброса. Колебания их стенок хорошо определяются пальпаторно, а в крупных сосудах даже заметны невооруженным глазом. Именно поэтому артериальный пульс наиболее значим для диагностики.

Капилляры - самые мелкие сосуды в организме человека, но даже на них отражается работа сердца. Их стенки колеблются в такт сердечным сокращениям, однако в норме это можно определить только с помощью специальных приборов. Заметный невооруженным глазом капиллярный пульс - признак патологии.

Вены удалены от сердца настолько, что их стенки не колеблются. Так называемый венный пульс - это передаточные колебания с близко расположенных крупных артерий.

Зачем определять пульс?

Какое значение для диагностики имеют колебания сосудистых стенок? Почему это так важно?

Пульс позволяет судить о гемодинамике, о том, насколько эффективно сокращается о наполненности сосудистого русла, о ритмичности ударов сердца.

При многих патологических процессах изменяется пульс, характеристика пульса перестает соответствовать норме. Это позволяет заподозрить, что в сердечно-сосудистой системе не все в порядке.

Какие параметры определяют пульс? Характеристика пульса

- Ритм. В норме сердце сокращается через равные промежутки времени, а значит, и пульс должен быть ритмичным.

- Частота. Пульсовых волн в норме столько же, сколько ударов сердца в минуту.

- Напряжение. Этот показатель зависит от величины систолического артериального давления. Чем оно выше, тем сложнее сжать пальцами артерию, т.е. напряжение пульса велико.

- Наполнение. Зависит от объема крови, выбрасываемого сердцем в систолу.

- Величина. Данное понятие объединяет наполнение и напряжение.

- Форма - еще один параметр, определяющий пульс. Характеристика пульса в данном случае зависит от изменения артериального давления в сосудах во время систолы (сокращения) и диастолы (расслабления) сердца.

Нарушения ритма

При нарушениях генерации или проведения импульса по сердечной мышце ритмичность сокращений сердца меняется, а вместе с ним изменяется и пульс. Отдельные колебания сосудистых стенок начинают выпадать, или появляться преждевременно, или следовать друг за другом через неравные промежутки времени.

Какие бывают нарушения ритма?

Аритмии при изменении работы синусового узла (участка миокарда, который генерирует импульсы, приводящие к сокращению сердечной мышцы):

- Синусовая тахикардия - увеличение частоты сокращений.

- Синусовая брадикардия - уменьшение частоты сокращений.

- Синусовая аритмия - сокращения сердца через неравные промежутки времени.

Эктопические аритмии. Их возникновение становится возможным при появлении в миокарде очага с активностью выше, чем у синусового узла. В такой ситуации новый водитель ритма будет подавлять деятельность последнего и навязывать сердцу свой ритм сокращений.

- Экстрасистолия - появление внеочередного сердечного сокращения. В зависимости от локализации эктопического очага возбуждения экстрасистолы бывают предсердными, атриовентрикулярными и желудочковыми.

- Пароксизмальная тахикардия - внезапное учащение ритма (до 180-240 ударов сердца в минуту). Как и экстрасистолы, может быть предсердной, атриовентрикулярной и желудочковой.

Нарушение проведения импульса по миокарду (блокады). В зависимости от локализации проблемы, препятствующей нормальному продвижению от синусового узла, блокады разделяют на группы:

- (импульс не идет дальше синусового узла).

- (импульс не переходит с предсердий на желудочки). При полной атриовентрикулярной блокаде (III степень) становится возможна ситуация, когда существуют два водителя ритма (синусовый узел и очаг возбуждения в желудочках сердца).

- Внутрижелудочковая блокада.

Отдельно следует остановиться на мерцании и трепетании предсердий и желудочков. Эти состояния называют также абсолютной аритмией. Синусовый узел в данном случае перестает быть водителем ритма, а в миокарде предсердий или желудочков формируются множественные эктопические очаги возбуждения, задающие сердцу ритм с огромной частотой сокращения. Естественно, в таких условиях сердечная мышца не способна адекватно сокращаться. Поэтому данная патология (особенно со стороны желудочков) представляет угрозу для жизни.

Частота сердечных сокращений

Пульс в состоянии покоя у взрослого человека составляет 60-80 ударов в минуту. Конечно, этот показатель в течение жизни меняется. Пульс по возрастам существенно отличается.

Возможно расхождение между количеством сокращений сердца и числом пульсовых волн. Это происходит, если в сосудистое русло выбрасывается малый объем крови (сердечная недостаточность, уменьшение количества циркулирующей крови). В таком случае колебания стенок сосудов могут и не возникнуть.

Таким образом, пульс человека (норма по возрасту указана выше) не всегда определяется на периферических артериях. Это, однако, не означает, что и сердце тоже не сокращается. Возможно, причина в снижении фракции выброса.

Напряжение

В зависимости от изменений этого показателя меняется и пульс. Характеристика пульса по его напряжению предусматривает деление на следующие разновидности:

- Твердый пульс. Обусловлен высоким артериальным давлением (АД), прежде всего систолическим. Пережать артерию пальцами в этом случае очень трудно. Появление данной разновидности пульса указывает на необходимость срочной коррекции АД гипотензивными препаратами.

- Мягкий пульс. Артерия сжимается легко, и это не очень хорошо, потому что данный вид пульса свидетельствует о слишком низком АД. Оно может быть обусловлено разными причинами: уменьшение снижение тонуса сосудов, неэффективность сердечных сокращений.

Наполнение

В зависимости от изменений этого показателя различают следующие виды пульса:

- означает, что кровенаполнение артерий достаточное.

- Пустой. Такой пульс возникает при малом объеме крови, выбрасываемой сердцем в систолу. Причинами такого состояния могут стать патология сердца (сердечная недостаточность, аритмии со слишком большой частотой сердечных сокращений) или уменьшение объема крови в организме (кровопотеря, обезвоживание).

Величина пульса

Данный показатель сочетает в себе наполнение и напряжение пульса. Он зависит прежде всего от расширения артерии во время сокращения сердца и спадания ее при расслаблении миокарда. По величине различают следующие виды пульса:

- Большой (высокий). Он возникает в ситуации, когда происходит увеличение фракции выброса, а тонус артериальной стенки снижен. При этом величина давления в систолу и диастолу различна (за один цикл работы сердца оно резко возрастает, а потом значительно снижается). Причинами, приводящими к возникновению большого пульса, могут быть аортальная недостаточность, тиреотоксикоз, лихорадка.

- Малый пульс. Крови в сосудистое русло выбрасывается немного, тонус артериальных стенок высок, колебания давления в систолу и диастолу минимальны. Причины данного состояния: стеноз устья аорты, сердечная недостаточность, кровопотеря, шок. В особенно тяжелых случаях величина пульса может стать незначительной (такой пульс называется нитевидным).

- Равномерный пульс. Именно так характеризуется величина пульса в норме.

Форма пульсовых колебаний

По этому параметру пульс подразделяется на две основные категории:

- Скорый. В данной случае во время систолы давление в аорте значительно повышается, а в диастолу быстро падает. Скорый пульс является характерным признаком аортальной недостаточности.

- Медленный. Противоположная ситуация, в которой нет места значительным перепадам давления в систолу и диастолу. Такой пульс обычно указывает на наличие стеноза устья аорты.

Как правильно исследовать пульс?

Наверное, все знают, что нужно сделать, чтобы определить, какой пульс у человека. Однако даже такая простая манипуляция имеет особенности, знать которые необходимо.

Пульс исследуют на периферических (лучевая) и магистральных (сонная) артериях. Важно знать, что при слабом сердечном выбросе на периферии пульсовые волны могут не определяться.

Рассмотрим, как пальпировать пульс на руке. Лучевая артерия доступна для исследования на запястье сразу под основанием большого пальца. При определении пульса пальпируют обе артерии (левую и правую), т.к. возможны ситуации, когда пульсовые колебания будут неодинаковыми на обеих руках. Это может быть обусловлено сдавливанием сосуда извне (например, опухолью) или закупоркой его просвета (тромбом, атеросклеротической бляшкой). После сравнения пульс оценивается на той руке, где лучше пальпируется. Важно, чтобы при исследовании пульсовых колебаний на артерии находился не один палец, а несколько (эффективнее всего обхватить запястье так, чтобы 4 пальца, кроме большого, оказались на лучевой артерии).

Как определяется пульс на сонной артерии? В случае если на периферии пульсовые волны слишком слабые, можно исследовать пульс на магистральных сосудах. Проще всего попытаться найти его на сонной артерии. Для этого два пальца (указательный и средний) необходимо положить на область, где проецируется указанная артерия (у переднего края кивательной мышцы повыше кадыка). Важно помнить, что исследовать пульс сразу с обеих сторон нельзя. Прижатие двух сонных артерий может стать причиной нарушения кровообращения в головном мозге.

Пульс в состоянии покоя и при нормальных показателях гемодинамики легко определяется как на периферических, так и на центральных сосудах.

Несколько слов в заключение

(норма по возрасту обязательно должна учитываться при исследовании) позволяет сделать выводы о состоянии гемодинамики. Те или иные изменения параметров пульсовых колебаний нередко являются характерными признаками определенных патологических состояний. Именно поэтому исследование пульса имеет важное диагностическое значение.